草地上留下采风者的身影

草地上留下采风者的身影

草原是摄友们的钟爱,从趴着的几个屁股就可看出

草原是摄友们的钟爱,从趴着的几个屁股就可看出

就着简单的饭菜,摄影队员们端起了碗筷

就着简单的饭菜,摄影队员们端起了碗筷

爆胎了,大家齐动手

爆胎了,大家齐动手

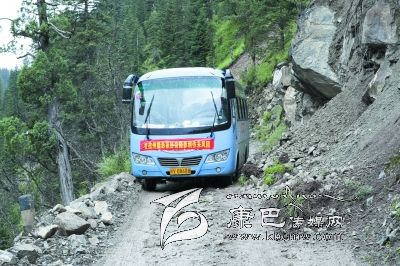

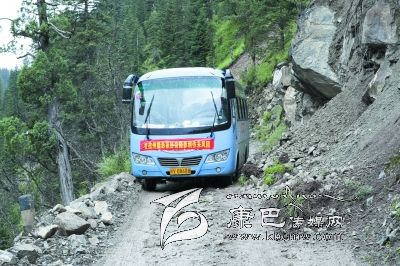

车过险路

车过险路

盯紧点,认真点,才可以拍出好照片

盯紧点,认真点,才可以拍出好照片

拍照就是这样的聚精会神

拍照就是这样的聚精会神

趴下,只是摄影的一个简单姿势

趴下,只是摄影的一个简单姿势

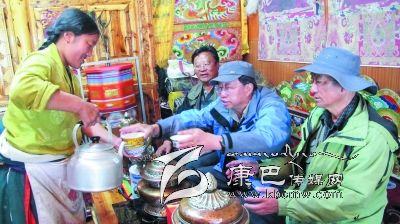

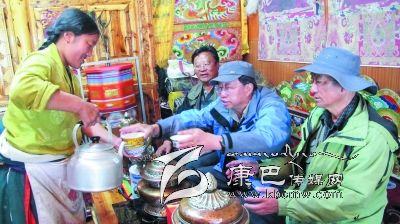

在宗塔草原上的牧人家里喝酥油茶

在宗塔草原上的牧人家里喝酥油茶

■ 紫夫 /文 王明阳 /图

2014年7月中旬,为更有效地宣传甘孜社会发展,展示甘孜高原最美的人文、风光,也为正在举办的“圣洁甘孜·情歌故乡”甘孜州国际摄影大展推波助澜,由甘孜州摄影家协会12位会员组成的团队,翻越折多山,走向康北高原道孚、炉霍、甘孜、色达四县农牧区,历时11天,行程数千里,成为一次超越以往,足以留下史迹的影响深远的创作采风活动。

——题 记

精彩花絮频现,创作激情高涨

7月7日,晨曦中的康定城还醒忪着睡眼,偶而一辆夜班的出租车从清静的大街上驶过,县城又复归于静谧。彩虹桥东头却响起了一阵小小的嘈杂声,约定准时登程的11位甘孜州摄影家协会会员以及应邀专程从内地赶到康定的资阳市摄影家协会副主席李施汛先生,先后坐上一辆贴上了横幅“摄影创作采风团”的蓝色中巴,向着折多山方向驶去……

此时此刻,天空中晨雾起伏,车窗外群山时隐时现,晨晖不见。这样阴晦的天气原本是追光逐影的摄影人最忌讳的,但蓝色中巴里的人却胸有成竹。

这是一批无数次翻越折多山搞摄影创作的人,他们中最大年龄是从事摄影50多年,现已71岁的代奇元老师,年龄最小的是他的孙女,即将进入高校读书的19岁女孩桂洁馨,也是州摄协最年轻的会员;整个团队平均年龄逾50岁,大多数为离退休人员,可谓是经验老道。

半个小时后,汽车驶过折多塘连续弯道,天空中的雾霭轻盈了,幻变成如丝如絮的白纱雾幔袅袅娜娜向天宇升腾。有人欣喜地随口念道:冲破云雾上折多,笑看日出迎朝霞。果真车到“炉关第一隘口”折多山顶,云雾飘散得更快,只一会儿,天穹已隐现蓝色。轻漫如絮的云纱缥缈中,西面山坡上的“康定情歌”四个大字醒目呈现,天光也时隐时现。倏然在山口西南侧的薄雾中“佛光”出现,犹如仙风拂尘而开的虹门炯然显露,而草坡上正有一人牵着一匹备鞍的骏马朝“佛光”走去,直惊喜得所有的人“目瞪口呆”。在不失时机的快门掀动中,啧啧之声不断响起。代奇元老师更是激动不已地说:“我是五十年来第一次在折多山见到‘佛光’呀!”创作采风队13个人(包括司机),尽管数十年无数次翻越折多山,在此之前竟无一人看到过折多山晨雾中显现的“佛光”。

运气加勤奋,对于刚踏上征程的创作采风队员们来说,这真正是一个绝好的预兆,此行必将充满希望。果真在此后的十天行程里,精彩不断涌现,队员们的创作激情高涨——

▲这个季节的鲜水河畔正是野花妍开,田园绿黛相间,偎拥着波涛起伏的流水浪簇,呈一派妙不可言的风光画。创作采风团的蓝色中巴驶入了距离道孚县城几公里的“鲜水河第一湾”。峡谷中蜿蜒涌流的河水隆声不绝,在一只型如巨靴的山脊相阻下,奔流涌荡的河水在这里转了个马蹄形的大湾。居高而视,其气势骇然动人。而让采风队员们更为惊喜的是,原本一夜绵雨的天气,却突然放晴,阳光不失时机地从东山梁上泄露,河湾壮丽、田园温馨、藏寨安祥……虽然天光放晴时间短暂,却也足以让队员们欣慰了。

▲白日山是道孚县城与玉科草原之间一座大山,垭口海拔高度为4650米。这里山南山北的风光都非常壮美,动植物种群丰富,高山生态系统立体景观奇特,森林、湖泊、草甸、云海极具特色。在牧场上,队员们意外地遇到了草原上最引人注目的“驮队”:起伏的草坡绿波如毯,繁花似织,行进的驮队在草坡上如天边的“行舟”,如此远离现代运输的劳作已不多见了,它却让见证者思绪万千,从不同角度理解,它的存在是“环保”?还是“无奈之举”?但唯有“立此存照”,其追忆史迹却是不可多得的。因之,镜头的追随不舍又成为白日山另一道铭刻的风景。

▲摄影创作采风离不开当地影人朋友的协助支持。康北高原四县的摄影界朋友为创作采风提供了无私的支持;道孚县小何等朋友事前为采风队联系民居食宿,并亲自驾车陪同前往雅道路鲜水河第一湾;炉霍县摄影协会杨孝康、易晓峰等也陪同前往该县虾拉沱拍摄点,主动联系和确定宗塔草原盛会时间和采风计划;色达县朋友更是热情地为创作采风队协调联系拍摄点的食宿。甘孜县摄影爱好者扎嘎在采风队刚到达当日,便热情地带领队员们登上了县城西南的馒头山。这又是一处所有队员从未登临过的拍摄点:远眺甘孜县城安祥地静卧于雪山下,白塔高矗,街市繁荣;雅砻江壮丽的滩涂在山脚下蜿蜒交汇,从此往下奔流,进入通往新龙县的著名的雅砻江大峡谷。无论是拍摄创作还是对康藏高原壮丽山河的赞叹,都足以让人激动不已。

▲此行第五天早上,由甘孜去色达的途中,采风队意外地遇到了甘孜下雄乡牧人迁场。从拆帐篷,收拾饮具,捆牦牛驮,团牛吆马……整个迁场的过程一览无余。这又是一个不可多得的收获,晨风中飘拂的青草馨香,牛哞马嘶犬咬的热闹,牧人骄健勤劳的身影,迁场的队伍逶迤地越过草岗……成为镜头记录下的精采画面。

▲创作采风队到达宗塔草原,正赶上“国际山歌节”在这里举办。该县山歌选手多次在全国围范内举办的大赛中获取殊荣。几年前,霍尔姐妹组合参赛的山歌《希望》就在中国花儿民歌大赛上一举夺魁。据称全县能唱山歌的人占百分之六十左右。因此被冠于“中国西部藏族山歌之乡”的殊荣,同时被列为四川省非物质文化遗产。草原鲜花盛开,悠扬悦耳的原生态山歌在草海浪尖上飞扬,牧民以唱山歌的形式感谢党的好政策,其热闹场面感人至深,激发了采风队员们空前的创作热情。

▲宗塔草原的赛马也成为此行最令人难忘的经历。在土生土长的当地学校老师,也是州、县摄影家协会会员的甲村热心协调帮助下,平时草原以外的人难以见到的赛马活动竟让采风队员们大开眼界。在宽阔丰润、野花盛开的宗塔草原,当天的赛马活动分组进行跑了二十余场次;更让人感动的是为了采风队员们创作需要,骑手们更在赛马仪程外增加了“群奔”、“走马”等例外内容。此时此景,不禁让人情窦顿生:草原绵延亘长,有起伏,有坎坷,还有风雪……千百年来,骏马奔驶的蹄声风尘滚滚,使高原有了连续的回声。在这里,不用尽数风流,遁越坎坷、风雪的血骨,倾向天穹,又从逝去的岁月复出……赛马尽显康巴人骠悍勇武的民族精神,更为此行的摄影创作采风活动增添了异彩。

……历时11天的创作采风活动中,几乎天天有精采,随时有奇遇。这里仅仅是采撷了其中几组镜头,但也凸现了采风队员们创作热情持续高涨的激励因素。

坚持“三贴近”,不畏艰辛促创作质量提高

“让文艺复归心灵,让创作贴近现实”。 坚持先进文化的前进方向,使文艺创作贴近实际、贴近生活、贴近群众,这是文艺创作所遵循的道路。文艺和时代有着密不可分的关系,从某种程度上说,文艺反映了一个时代的精神面貌,是一个时代的见证。在大力发展社会主义文化的事业中,摄影家也无疑肩负着庄严的使命。

走进高原农牧区,摄影创作便有了更加广阔的施展天地。

炉霍虾拉沱被誉为中国“康巴第一村”。虾拉沱,藏语即鹿子坝之意,相传,一位猎人出猎来到此地,撞见一群美丽的鹿子在坝子中活蹦乱跳。鹿群似有组织似的迎来一只自东方来的五彩闪烁的金鹿,簇拥着蹦啊、跳啊……金鹿逐个和群鹿交颈相亲之后,四蹄腾空,驾着五彩祥云直朝拉萨飞去了。猎人不忍伤害欢乐的群鹿,悄然走了。不久,文成公主途经此地赴拉萨和藏王松赞干布和亲,人们争相传颂金鹿和群鹿的出现,正是公主进藏的祥瑞的先兆,于是把该地命名为虾拉沱。

鲜水河畔的虾拉沱实为一个宽大的河滩地,也被称为是该地粮仓。上世纪的1973年,炉霍大地震时,这个河滩曾在抗震救灾时成为唯一的空投地。那时河滩多是灌丛野柳,如今已成连片良田。此季节,平坦的大地里麦子已抽穗扬须,薯花正开,远望如块块色彩拼镶的图案;河风随意,清香四溢。采风队员中有几人曾见证过当年地震时的虾拉沱,更为今日眼下的田园风光而陶醉。

11日,创作采风队在途经色达县塔子坝草原时,从另一个新颖的侧面看到了草原上正悄然兴旺的希望——塔子坝小学的学生正在牧民“耍坝子”的草原上训练“踢踏舞”。草原孩子们骄美的舞步在草原上激起阵阵欢声笑语。带领他们的老师叫意娜,一个秀美俊俏的青春姑娘,受益于“9+3”政策,刚毕业于四川省自贡职专幼师班,还没有考上工作,假期在学校临时客串一把,把老师演译得尽心尽责。创作采风队员中也曾有人专程调研过塔子坝寄宿制小学的发展状况,国家对这些牧人的孩子实行食宿全包,教育免费的优惠政策,学校有自己的蔬菜大棚……

这些草原上天真可爱的牧民孩子也和他们的意娜老师一样会成为草原上有知识文化的一代新人。自然,草原孩子们纯真的笑脸和骄健的舞姿都毫不吝啬地装进了镜头中。宗塔草原位于炉霍县东北部,距县城60公里,是一个人间与仙境交融的地方,牧民是草原的主人,他们终年放牧生活。宽阔的草原一望无际,芳草连天,牛羊成群,帐篷顶顶,百花争艳斗奇,一花一月成为草原的主弦,这里先后开出黄、白、粉红、蓝、淡黄等不同颜色的野花,奇迹般地为草原定时换上盛装,名副其实的七彩草原。这里的山水间散发着远古的气息,花草中流动着美丽的传说,格萨尔王枣红色的神马把缱绻的蹄印留在草原上,与人类和谐相处的狐狸、旱獭、野兔也沉醉于大自然赋予人间的摇篮,好一派草原风光!

创作采风队住进了宗塔草原塔瓦村路口周达尔家的民居接待站,队员们对牧民出身的老板周达尔印象尤其深。这个十年前就在仅有三家人的路口处修建了这个当初十分简陋的民居接待站,成为今天宗塔草原旅游发展的先驱者之一,他真诚待客,公平接待,是草原上名声远扬的“牧民老板”。在他远超职业导游水平的真诚介绍中,创作采风一帆风顺。他为创作采风队员们献上洁白哈达,全家人也欣喜地同队员们合影留念,草原的风携着草原的情深深地烙进队员们的心里。

位于宗塔草原“大盆地”东边山坡的降巴牧场在队员们的心里也留下了深刻的印记。15日早上5点半队员们就出发上了降巴牧场。朝霞映红了天边,红云罩着青草牛粪味飘香的草坡。比采风队员们起得更早的牧人已挤完了牛奶,一个仅10 岁的女孩正在草坡上拾牛粪;牛毛帐篷里,勤劳的牧妇已打开了牛奶分离器开始分离酥油了……一问,方知牧民们今晨4点就起床劳作,干完早上的活儿,他们要赶到三公里远的“盆地”耍坝子,看赛马。这个牧场静谧洁净得令人称奇,青青的草坡上绝少有垃圾存留,没见到一只凶恶的牧犬;按季节划分的草场由整洁的网围栏圈开,分隔有致;牧人举家出门,连帐篷门也不掩,据说这里没有偷盗发生,家人和谐;古老、平和的气氛中,晨风轻拂,野花青草摇曳,轻柔的晨雾中偶而传来两声牛哞,让人顿感心静如水。对于长期居住城市的人来说,这里无疑是“幽雅天堂”了。

创作采风期间,北部高原带着泥土芬芳的生活深深地陶醉了队员们,不知不觉,大家都成了早起晚归,不辞艰辛的摄影人。每天早上4、5点起床是常事,夜幕四围才吃晚饭更是习惯。团结、协作、乐于助人成为一种自觉的风气:60多岁的赵文光老师退休前曾任过康定县宗教局和县政法委领导,他成为采风队最好的藏语翻译;身板硬朗的他还被称为“能撵獐子”的人。队员辛沂外出拍照的时间最多,走的地方也很多,外出经验丰富,他精心准备的常用药品热心帮助了许多人。唐保安老师工作时常到农村牧区调研,日积月累的基层生活知识成了采风中不可多得的向导。被誉为摄影后期制作高手的胡庭辉每天义务为队友考贝蓄存卡,讲解摄影知识。王明阳、游建中更是身体力行地作表率,吃苦在前,当向导定拍摄点,心甘情愿地为队友们服务。在宗塔草原民居接待站,高龄的代奇元老师和游建中不顾外出拍摄的劳累,主动热心地亲自下厨,为队友们做出可口的饭菜。13日上午,蓝色中巴在海拔3600公尺的老折山爆胎,州摄协主席,也是这次带队的郭昌平身先士卒,带领会修车的胡庭辉、黄元康等不顾高山缺氧,积极帮司机换轮胎。离开宗塔草原最后一晚,原本安排此行唯一一次早上8点起床,让队员们好好休息一个早上,没想到不到早上6点,全体队员无一遗漏地都起床追光逐影拍照去了。来自四川民族学院的黄元康外出拍照返回,还忙着帮中巴车李师傅擦洗车厢。李师傅在创作采风期间也深受感染,这天也没在床上呆住。他对笔者说:这段时间和你们早晚相处,才知道摄影创作有多辛苦,你们的吃苦耐劳精神不得不让人佩服。我今早上也睡不着呀,起来擦洗车厢,也想让你们路途中乘坐得舒服一点……

生活是多姿多彩的,摄影创作坚持“三贴近”,实实在在的基层生活感染了大家,不仅因此而收获了高质量的艺术作品,更让队员们收获了精神世界的充实感和对现实社会的责任心。

深入实践,提升对康巴文化内涵的深度理解

实践与理论相结合,分析和研究摄影艺术与康巴文化的关系,探讨两者之间的内在联系与相互作用,从而找到指导艺术创作的方法,这对于创作采风活动、丰富作品的文化内涵、让摄影作品主动融入康巴民族文化中,无疑是不可或缺的过程。

——在甘孜县馒头山下来后,采风队员又来到了斯俄乡“十八军窑洞群”, 数百个错落有致的窑洞,被疯长的杂草包围。荒芜凄凉的窑洞正向世人讲述着60多年前抢修甘孜机场的艰难故事。该窑洞群遗址在第三次全国文物普查实地调查工作中,被称为最具价值的近现代革命遗址。望着眼前一排排窑洞以及山顶上那九座无名女兵坟茔,采风队员们感慨万千,当年为进藏部队空投物资而修建的甘孜机场虽已成为历史。但十八军以惊人的速度建成了当时世界上海拔最高的飞机场,在窑洞群遗址处留下了许许多多可歌可泣的故事让人感动。镜头中留下了“遗址”,留存了当年甘孜和平解放后的片断史诗,也留下了采风队员为缅怀先烈而庄严的合影。

——大金寺位于距甘孜县城28公里的绒坝岔卡攻乡境内,紧靠川藏公路。寺庙坐北朝南,建筑面积14万多平方米。一底三楼的大殿为钢筋水泥结构,仿西藏拉萨大昭寺建造而成,融汉藏建筑特色为一体,庄重富丽,气势雄伟。于1959年被甘孜州列为甘孜县境内三座保护寺庙之一。全称为大金彭松措岭,意为兴旺发达吉祥洲,简称大金寺,是兴旺寺之意。创作采风队来到这里时,正遇上大金寺年少的喇嘛们课余后在寺庙前新筑的体育场打蓝球、乒乓球,练体育器械,其现代生活的气息毫无疑问地也走进了藏传佛教寺院的大门。每一个采风队员的镜头里都留下了“喇嘛打球”的精彩画面。

——很多人都在四川麻辣摄影网上见识过影人易晓峰老师发表过的道孚天然湿地,黄鸭、白鹭自由喜戏的摄影作品。采风队员们去的时候,宽阔的湿地已显空旷了,候鸟已飞回南方去了。高原湿地的保护成为摄影人最为关心的话题。

——卡萨湖,它是川西北路最大的水鸟栖息地,总面积1.92平方公里,典型的高原淡水湖泊。1999年被命名为“省级自然保护区”,她是当地有名的圣湖。靠近湖水,与水鸟组成人与自然的谐趣图,领略圣湖的美丽,各种水鸟把这里当作了天堂,它们放纵天性,自由嬉戏,尽情享受着母亲湖宽容的胸怀和善良温柔的好脾气。再看看这天然生成的各类水草开着美丽的花,簇拥在湖边,碧水蓝天,水草轻吟,黄鸭的高吭低鸣,坡上的骏马牦牛……采风队员来到这里,正好遇上十多个僧尼在湖边喂鱼,那满湖拥挤跳动的鱼群让人看呆了双眼……这里的生态保护已成为了典范。

……康巴文化是以康巴藏族文化为主体的多民族文化系统,包括康巴地区的社会、经济、政治、宗教、艺术、绘画、建筑、风俗、心理等等。世界渴望读懂康巴,康巴希望走向世界。如何才能促进这种交流走上文化和精神层面的相遇,相识、相知?也成为重大的主题贯穿于这次北部高原行的摄影创作采风活动中。道孚民居、牧场帐房、农区田园、喇荣佛学院、天葬台……几乎每一天,无论是评片还是探讨拍摄中的问题,队员们都会不约而同地议论到高原摄影与康巴民族文化内涵的关系。创作采风短短11天时间里,每一个队员都不同程度地在实践中提升了对康巴文化深度内涵的理解,并在创作中努力寻求文化内涵在作品中的体现。这是艺术创作的升华也是必需之路。

全程11天的创作采风活动接近尾声了,在返回康定的当天下午,全体人员集中在一起。州摄影家协会主席,也是这次活动的领导郭昌平用“团结、艰辛、联系群众接地气,为宣传甘孜州作贡献”的简短话语作了切实的总结。全程随队参与活动的资阳摄协副主席李施汛感慨不已地说,回去后他将按原来的计划筹办个人影展,主题就是“甘孜,一个洁白美丽的地方”。

这次创作采风活动结束了,但后续工作仍在继续。每一个队员都将交出自己认为最满意的作品,并写出发自内心的创作观感体会,在适当的时候,召集摄协会员们一起点评,交流创作采风经验,以期提高甘孜州摄影创作迈上新的台阶。

世界十佳风光摄影大师、美籍华人李元教授4年前在康定县对州内摄影界人士讲课时曾说道:“康藏高原处处是美景,只要坚持不懈的努力,就能创作出世界一流的艺术作品。”如今,甘孜州的摄影家们正在为此而奋斗。